|

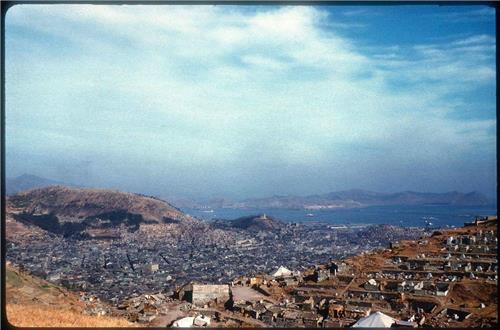

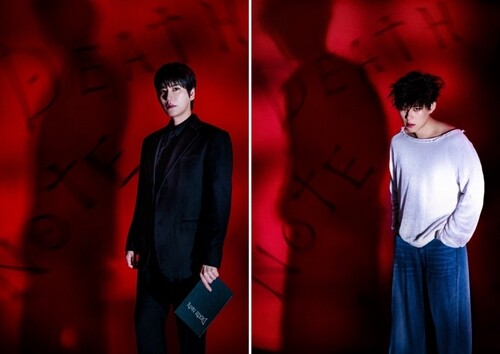

| ▲ 1953년 아미동 비석마을 주거지 조성 모습 [부경근대사료연구소 제공. 재판매 및 DB금지] |

|

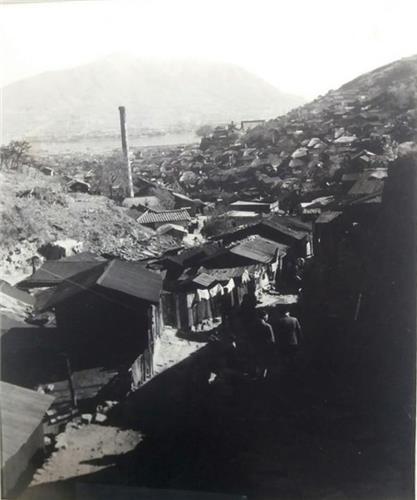

| ▲ 아미동 비석마을 [부경근대사료연구소 제공. 재판매 및 DB금지] |

[정전 70년, 피란수도 부산] ⑭ 공동묘지에도 집을 지었다

아미동 비석마을…일본인 묘지 비석을 축대 삼아 집 짓고 생활

(부산=연합뉴스) 차근호 기자 = 6·25 전쟁 발발로 부산에 온 피란민은 1951년 기준으로 40만명에 달할 것으로 추산됐다.

1일 부산시에 따르면 정부와 시는 급한 대로 일제 강점기 소 막사나, 마구간, 공장, 창고 등을 피란민 수용소로 내놓았지만, 이곳에 들어갈 수 있는 인원은 7만명에 불과했다.

수용소에 들어가지 못한 피란민은 빈 땅을 찾아 헤맸고, 일부는 아미산 자락에 방치된 옛 일본인 공동묘지를 찾아가 정착하며 마을을 이뤘다.

당장 어린 자녀나 노부모를 누일 공간이 없던 피란민에게 공동묘지는 공포의 공간이 아니라 집을 짓기에 훌륭한 재료들이 있는 집터였다.

묘지의 석조 축대와 상부 석조는 집을 짓는 기초로 삼기에 좋았고, 다른 곳보다 무허가 집에 대한 단속도 덜 했다.

피란민들은 목재로 기둥을 새우고, 판자 부스러기나 신문지, 목판, 루핑지(골판지에 도로포장용 타르를 발라서 방수 효과를 낸 종이) 등을 이용해 벽을 만들었다.

부산 서구 '아미·초장동 1차 아카이빙 구축사업' 자료를 보면 "일본 사람들 무덤 위에 시내 국제시장에서 사 온 나무로 하나씩 집을 지었다"면서 "몇 년 안 되니까 (집이) 싹 다 들어섰다"며 당시를 기억하는 한 주민의 증언이 나와 있다.

해당 자료에는 "하루가 다르게 사람들이 몰려들었고, 구역도 없이 먼저 짓는 게 자기 집이었다"면서 "전부 비석이니까 날 새고 나니 집이 몇 개는 되어 있었다"라고도 적혀있다.

1952년 7월 6일 자 부산일보 기사에는 공동묘지 탓에 이곳 주민들에게 보건상 우려가 있다는 내용도 있다.

해당 기사에 따르면 아미동 주민들은 묘지를 이장해 달라는 진정서를 부산시장에게 냈는데 "시체가 이중으로 매장돼있고 심지어는 노출도 돼 있어서 비가 내리면 시체를 씻은 물이 주민 식수와 합류하는 등 보건상 우려가 크다"는 내용이 적혀 있다.

이에 대해 부산시는 괴정 뒷산과 영도 해안 등지를 물색해 조속한 시일 내에 묘지를 이장하겠다는 약속을 하기도 한 것으로 알려졌다.

공동묘지 위에 마을이 생겨나다 보니 아미동 비석마을은 '토박이가 없는 마을'이라는 독특한 수식어도 있다.

한 동네에서 오래 뿌리박고 살아온 토박이들이 없어서 이곳은 피란민들에게 '텃세 없는 동네'라는 장점도 있었다.

하지만 지역과 오랜 인연이 없다 보니 전쟁이 끝난 후 떠나는 사람도 많아서, 다른 지역에 비해 피란민의 증언과 기억이 많이 남아 있지는 않은 것으로 전해진다.

김한근 부경근대사료연구소장은 "비석 주택은 피란민 임시주거시설을 잘 보여주는 건축물이자 랜드마크"라면서 "현재 남아있는 건축물에 대해서는 특별한 보존관리가 잘 이뤄져야 한다"고 밝혔다.

(끝)

(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved

![[게시판] 안무저작권협회, 국가대표 출신 선수 출연 토크콘서트](https://korean-vibe.com/news/data/20251118/yna1065624915929065_337.jpg)