|

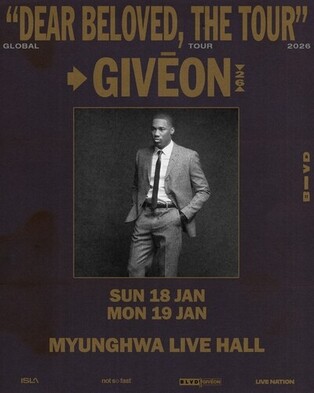

| ▲ 국립중앙박물관 서화실 [이화여대 한국문화연구원 제공. 재판매 및 DB 금지] |

"조선시대 백자 그릇, 17세기 화원 그림 도구로도 썼다"

이화여대 한국문화연구원 '조선왕실과 공예품' 학술대회

(서울=연합뉴스) 박상현 기자 = 조선시대 경기도 광주에는 궁중 음식 업무를 맡는 사옹원의 사기그릇을 만드는 분원(分院)이 있었다. 분원에서는 적어도 가마 320여 기가 운영됐다고 알려졌다.

분원 백자는 의례를 치르거나 음식을 담는 데 사용됐다. 그런데 품질이 좋지 않은 백자는 그림을 그리는 화원들이 작업 도구로 활용했으며, 수량도 상당히 많았다는 연구 결과가 나왔다.

한혜선 이화여대 한국문화연구원 연구교수는 지난 25일 이 연구원이 연 '조선왕실과 공예품' 학술대회에서 17세기 의궤에 기록된 화원 물품을 분석해 "반상기(飯床器·밥상을 차리도록 만든 한 벌의 그릇)로 알려진 백자 사발, 대접, 접시, 종지가 화원의 중요한 그림 도구였다"고 밝혔다.

한 교수는 발표문에서 화원에게 가장 많이 지급된 백자가 사발 종류였다고 설명했다. 적게는 3∼5개, 많게는 10개나 20개가 제공됐다고 했다.

또 차·술·죽 등을 담는 보아도 5∼20개가 주어졌다. 보아는 사발과 모양이 같지만, 높이가 낮고 크기가 작았다.

국물이 없는 음식을 두는 접시나 간장·고추장 등을 담아내는 종지도 지급됐다. 접시나 종지는 팔레트처럼 안료를 물에 개는 데 썼을 것으로 추정된다.

한 교수는 "안료를 빻거나 갈 때 이용하는 방망이인 막자도 화원에게 필요했다"며 "막자는 17세기 광주 관요(官窯·관아에서 운영한 가마)에서 출토된 예가 있다"고 설명했다.

이어 백제 막자 2개, 목제 막자 10개, 접시 30개, 사발 20개, 보아 20개, 벼루 2개 등이 화원에게 세트로 제공됐다는 기록을 소개했다.

화원에게 지급된 백자 중에는 분원에서 생산된 지 오래되지 않은 물품은 물론 왕실과 중앙관청이 쓰다가 파손된 자기도 있었다.

한 교수는 "안료 종류가 많았기 때문에 화원에게 제공된 백자 양도 상당했다"며 "관요에서 제작된 백자가 다용도로 활용됐음을 증명하는 사례"라고 짚었다.

학술대회는 '조선시대 공예 DB 구축과 해제' 사업을 수행하는 한국문화연구원이 공예사 연구 성과를 공유하기 위해 개최했다. 장남원 이화여대 교수가 이끄는 사업은 한국연구재단 지원으로 2019년 시작됐다.

19세기 발기(물품 목록을 적은 기록)에 나오는 보석 장신구 무역 양상, 18∼19세기 의궤에 보이는 음식 차림용 목제 반상 쓰임과 형태, 국장(國葬)용 제기(祭器) 조성 과정과 성격 등을 다룬 발표도 진행됐다.

(끝)

(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved