[카드뉴스] 기와에 새겨진 신라 역사 이야기

경주의 천년 달빛, 월성 ⑥ 월성에서 가장 많이 출토된 유물은?

- 기와에 새겨진 신라 역사 이야기

국립경주문화재연구소에서 2014년 12월 본격적으로 경주 월성 발굴조사를 진행한 이후 월성이 어떤 모습이었는지 알려주는 다양한 자료가 확인됐습니다.

월성 내부에선 관청으로 추정되는 건물터, 성벽에선 인신공희 등 축조과정에서의 제의 흔적, 해자에선 목간을 비롯해 여러 동·식물 자료가 발굴됐는데요.

지금까지 월성에서 가장 많이 출토된 유물은 무엇일까요?

바로 월성 내부에 건립된 건물에 사용한 '기와'입니다.

이번 시간에는 월성에서 출토된 기와에 대해 살펴보겠습니다.

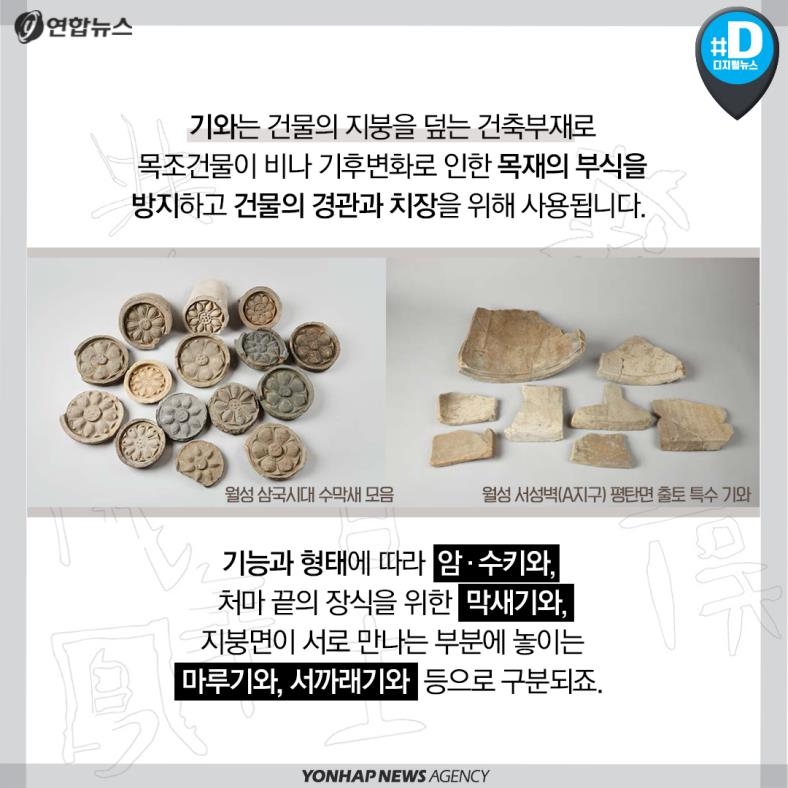

기와는 건물의 지붕을 덮는 건축부재로 목조건물이 비나 기후변화로 인한 목재의 부식을 방지하고 건물의 경관과 치장을 위해 사용됩니다.

기능과 형태에 따라 암·수키와, 처마 끝의 장식을 위한 막새기와, 지붕면이 서로 만나는 부분에 놓이는 마루기와, 서까래기와 등으로 구분되죠.

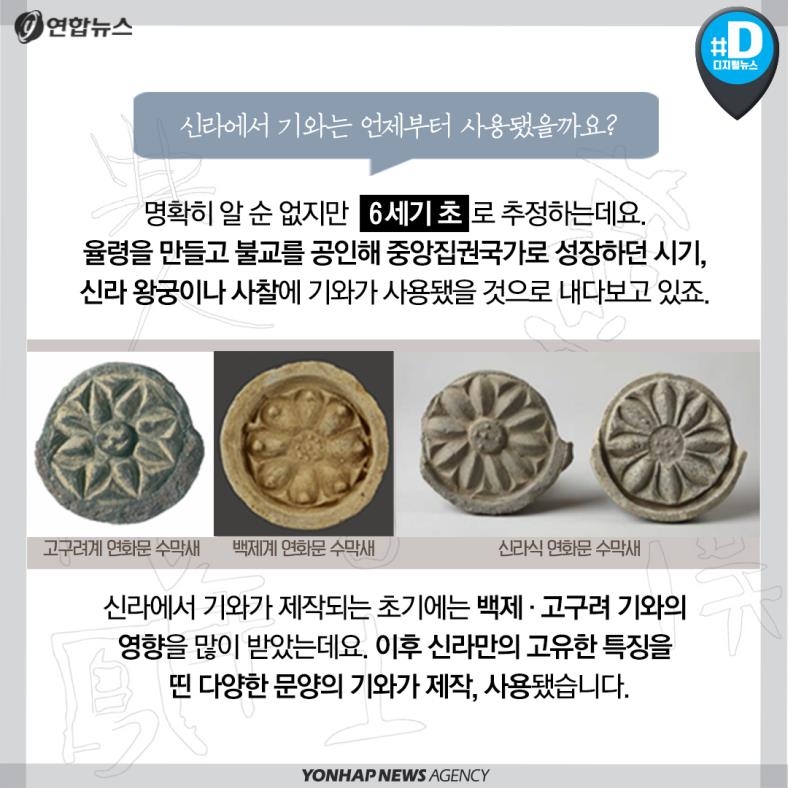

신라에서 기와는 언제부터 사용됐을까요?

명확히 알 순 없지만 6세기 초로 추정하는데요. 율령을 만들고 불교를 공인해 중앙집권국가로 성장하던 시기, 신라 왕궁이나 사찰에 기와가 사용됐을 것으로 내다보고 있죠.

신라에서 기와가 제작되는 초기에는 백제·고구려 기와의 영향을 많이 받았는데요. 이후 신라만의 고유한 특징을 띤 다양한 문양의 기와가 제작, 사용됐습니다.

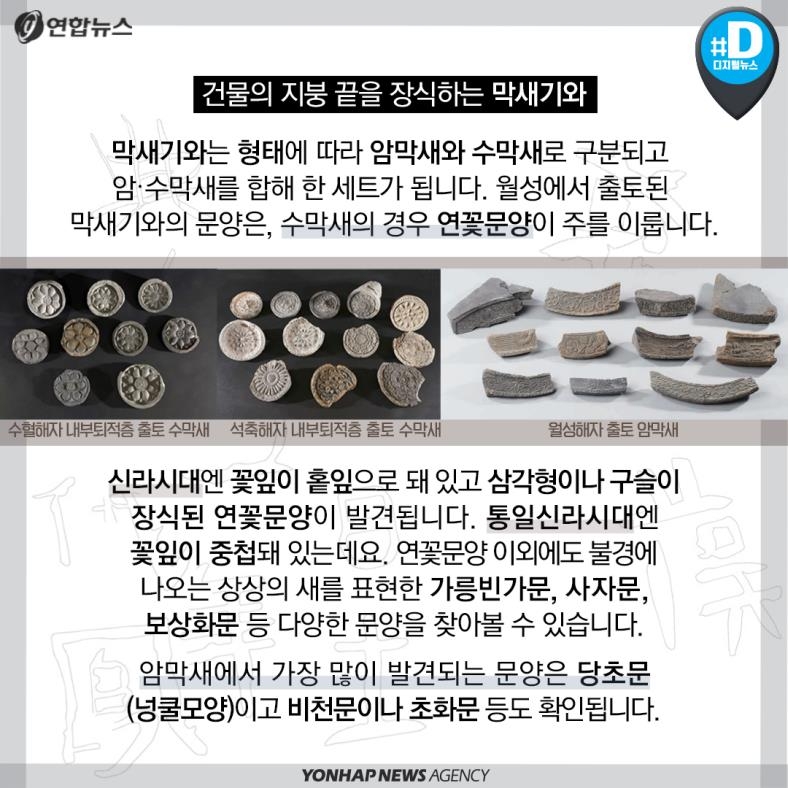

- 건물의 지붕 끝을 장식하는 막새기와

막새기와는 형태에 따라 암막새와 수막새로 구분되고 암·수막새를 합해 한 세트가 됩니다. 월성에서 출토된 막새기와의 문양은 수막새는 연꽃문양이 주를 이룹니다.

신라시대엔 꽃잎이 홑잎으로 돼 있고 삼각형이나 구슬이 장식된 연꽃문양이 발견됩니다. 통일신라시대엔 꽃잎이 중첩돼 있는데요. 연꽃문양 이외에도 불경에 나오는 상상의 새를 표현한 가릉빈가문, 사자문, 보상화문 등 다양한 문양을 찾아볼 수 있습니다.

암막새에서 가장 많이 등장하는 문양은 당초문(넝쿨모양)이고 비천문이나 초화문 등도 확인됩니다.

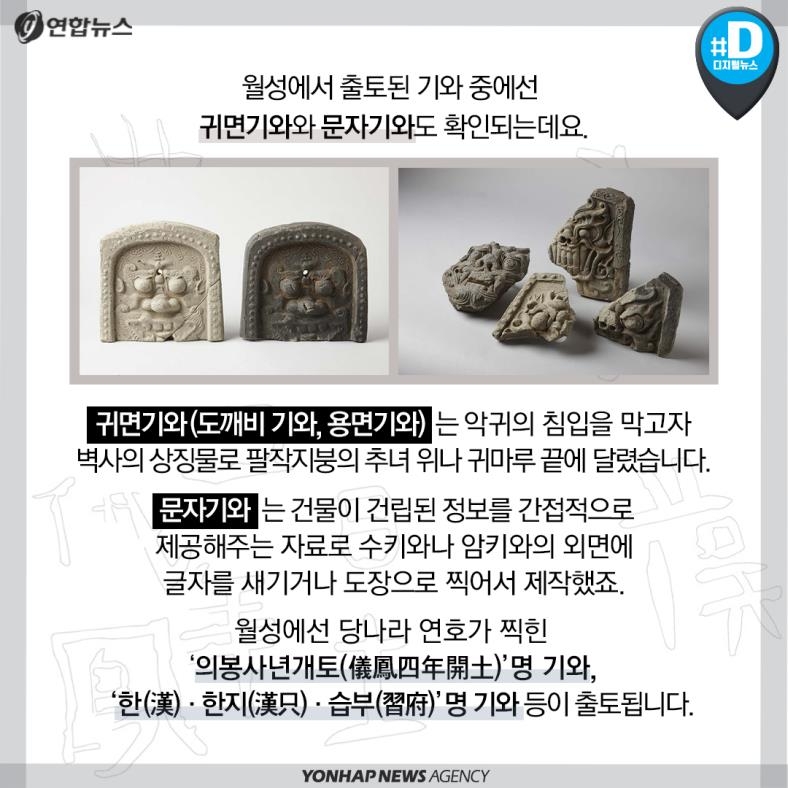

월성에서 출토된 기와 중에선 귀면기와와 문자기와도 확인되는데요.

귀면기와(도깨비 기와, 용면기와)는 악귀의 침입을 막고자 벽사의 상징물로 팔작지붕의 추녀 위나 귀마루 끝에 달렸습니다.

문자기와는 건물이 건립된 정보를 간접적으로 제공해주는 자료로 수키와나 암키와의 외면에 글자를 새기거나 도장으로 찍어서 제작했죠.

월성에선 당나라 연호가 찍힌 '의봉사년개토(儀鳳四年開土)'명 기와, '한(漢)·한지(漢只)·습부(習府)'명 기와 등이 출토됩니다.

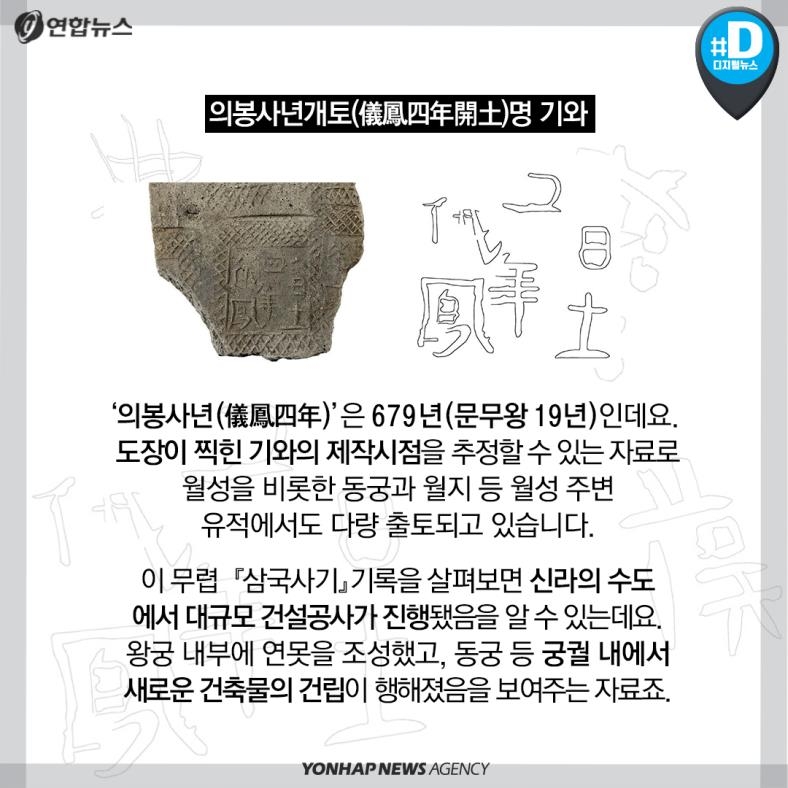

- 의봉사년개토(儀鳳四年開土)명 기와

의봉사년(儀鳳四年)은 679년(문무왕 19년)인데요. 도장이 찍힌 기와의 제작시점을 추정할 수 있는 자료로 월성을 비롯한 동궁과 월지 등 월성 주변 유적에서도 다량 출토되고 있습니다.

이 무렵 『삼국사기』 기록을 살펴보면 신라의 수도에서 대규모 건설공사가 진행됐음을 알 수 있는데요. 왕궁 내부에 연못을 조성했고, 동궁 등 궁궐 내에서 새로운 건축물의 건립이 행해졌음을 보여주는 자료죠.

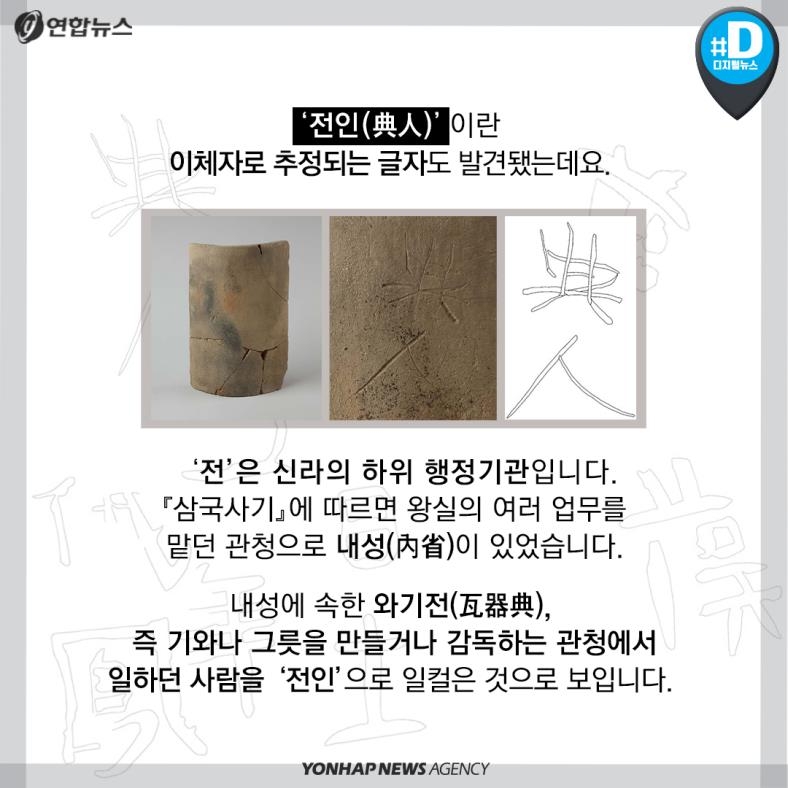

'전인典人'이란 이체자로 추정되는 글자도 발견됐는데요.

'전'은 신라의 하위 행정기관입니다. '삼국사기'에 따르면 왕실의 여러 업무를 맡던 관청으로 내성(內省)이 있었습니다.

내성에 속한 와기전(瓦器典), 즉, 기와나 그릇을 만들거나 감독하는 관청에서 일하던 사람을 '전인'으로 일컬은 것으로 보입니다.

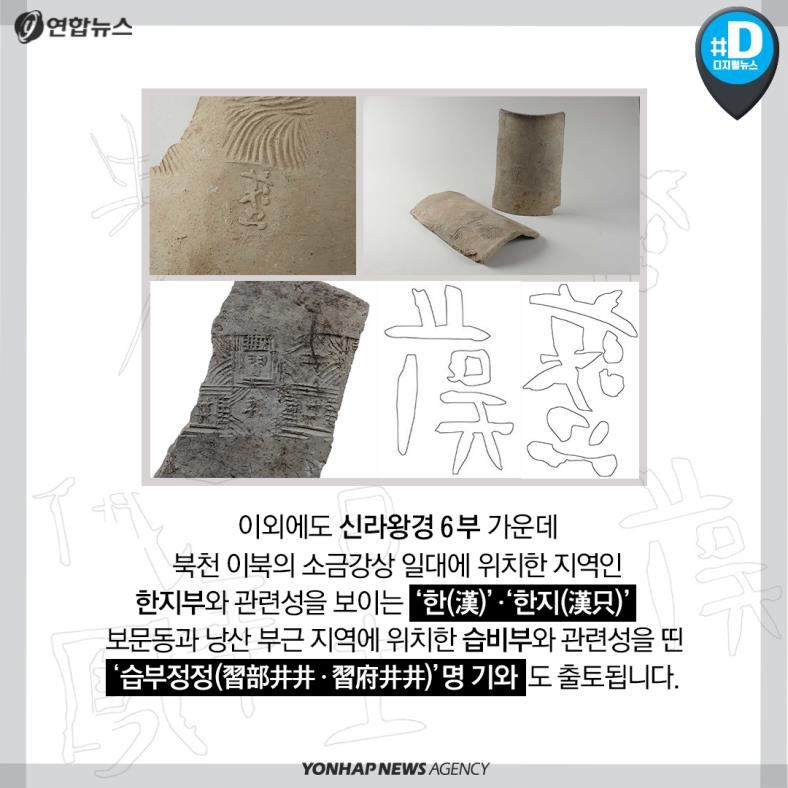

이외에도 신라왕경 6부 가운데 북천 이북의 소금강상 일대에 위치한 지역인 한지부와 관련성을 보이는 '한(漢)'ㆍ'한지(漢只)', 보문동과 낭산 부근 지역에 위치한 습비부와 관련성을 띤 '습부정정(習部井井ㆍ習府井井)' 명 기와도 출토됩니다.

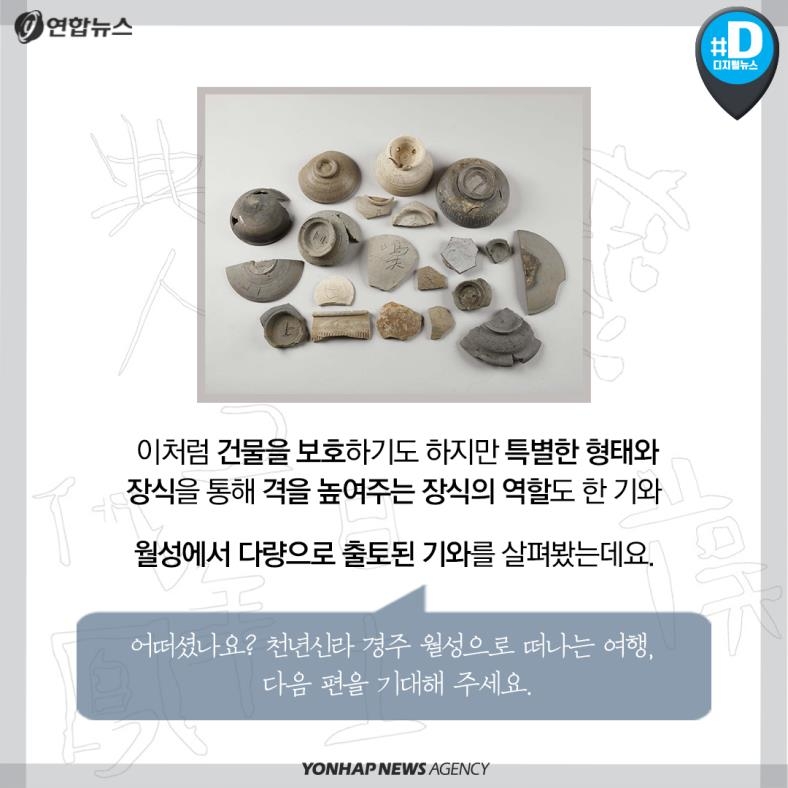

이처럼 건물을 보호하기도 하지만 특별한 형태와 장식을 통해 격을 높여주는 장식의 역할도 한 기와.

월성에서 다량으로 출토된 기와를 살펴봤는데요. 어떠셨나요? 천년신라 경주 월성으로 떠나는 여행,

다음 편을 기대해 주세요.

(서울=연합뉴스) 이세영 기자 유세진 작가

(끝)

(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved