"캐릭터 스스로 말할 때까지 기다려 집필"…"작가, 부정적 선동가 되지 말아야"

|

| ▲ 2018년 부커상 수상 작가 애나 번스 [ⓒ Eleni Stefanou·창비 제공] |

|

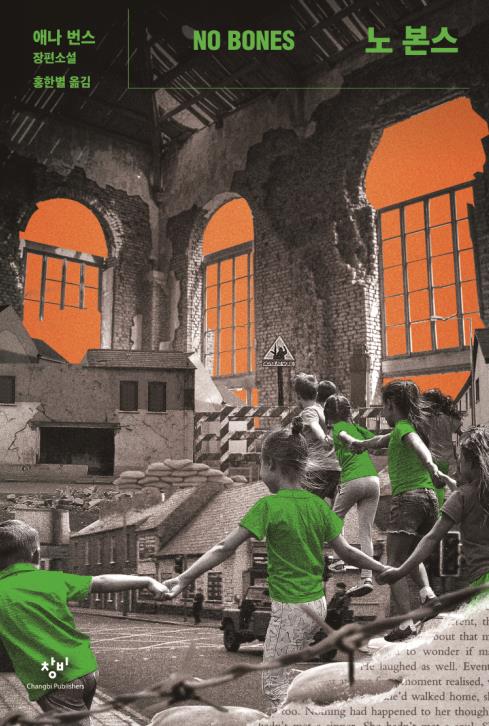

| ▲ 최근 국내 출간된 애나 번스 첫 장편 '노 본스' 표지 [창비 제공] |

|

| ▲ 50주년 부커상 수상작인 '밀크맨' 특별판 표지 [창비 제공] |

'부커상' 작가 애나 번스 "폭력적인 사회 속 인간 반응 탐구"

'노 본스' 국내 출간 단독 인터뷰…"분쟁보단 문제 있는 가족에 초점"

"캐릭터 스스로 말할 때까지 기다려 집필"…"작가, 부정적 선동가 되지 말아야"

(서울=연합뉴스) 이은정 기자 = "(이 작품은) '미투'에 대해 생각해보도록 깊이 있고 도전적인 관점을 보여준다."

영국 부커상 심사위원단은 2018년 50주년을 맞아 북아일랜드 출신 애나 번스(60) 작가의 '밀크맨'을 만장일치로 호명했다. 그해 스웨덴 한림원이 성폭력 고발 운동인 '미투'(Me Too) 파문으로 노벨문학상 시상을 취소하는 초유의 사태와 비교되며 화제가 됐다. '밀크맨'은 전체주의적인 공동체에서 한 여성에게 가해진 폭력을 다뤘다.

게다가 수상 작가는 무명에 가까웠다. '밀크맨' 전까지 번스 작가가 낸 작품은 장편 2편('노 본스'와 '작은 구조물')과 중편 1편뿐이었다.

완성도 높은 '밀크맨'의 원형은 17년 앞선 그의 첫 작품 '노 본스'(No Bones)에서 찾을 수 있다. 2002년 여성 문학에 수여하는 영국 오렌지상 최종 후보에 오른 작품이다.

최근 한국에서 '노 본스'(창비)를 출간한 번스 작가를 단독 이메일 인터뷰로 만났다. 질의를 보낸 지 한달여 만에 진지하고 깊이 있는 답변이 왔다.

북아일랜드 벨파스트 출신인 그는 "나의 장편 세 편은 전쟁으로 황폐해진 북아일랜드에서의 경험을 다양하게 반영했다"며 "정신적으로 피폐해지게 만드는 곳에서 사는 삶의 심리적 낙오를 탐구했다"고 소개했다.

'노 본스'는 영어권에서 '트러블'(The Troubles)로 불리는, 1960년대 후반부터 30년에 걸친 북아일랜드 분쟁 시기가 배경이다. 당시 북아일랜드는 가톨릭 세력과 개신교 세력으로 갈려 혐오와 폭력, 죽음이 난무했다.

'노 본스' 속 소녀 어밀리아와 가족, 친구, 이웃의 일상은 무참히 파괴됐다. 아이들은 폭력을 모방하고 여성은 성폭력에 노출됐다. 어밀리아는 섭식장애와 알코올중독을 거쳐 정신이상 증세까지 보이며 무너지고 만다.

번스 작가는 "분쟁에 초점을 맞추기보다 문제가 있는 가족, 심각한 문제를 겪는 사회에 사는 개인에 관한 이야기"라고 이 작품을 설명했다.

다음은 번스 작가와의 일문일답.

-- 트러블 시기에 목격한 참상은 어땠나.

▲ 트러블의 역사는 학살, 배신, 분열, 잔혹성에 깊이 뿌리를 뒀다. 제가 폭력에 오래 길들여진 곳에서 자랐다는 의미다. 시간이 흐를수록 그 시기의 충격과 반향이 북아일랜드 사람들과 공동체에 정서적, 정신적으로 장기적인 영향을 미치는 걸 발견했다. 증오와 슬픔의 참상이 뭔지, 불의와 폭력 행위가 선의 이름으로 자행되는 경우가 많다는 걸 알게 됐다. 북아일랜드는 끔찍하게 폐쇄된 사회였다. 국가 정책은 서로 불신하는 가톨릭·개신교 공동체를 유지했고 오늘날까지도 심각한 트라우마를 초래했다.

-- 그 시기 경험을 반영해 소설을 쓴 배경은.

▲ 폭력적인 곳에서 자라 주변에서 일어난 공포를 (작품에) 반영하고 싶지 않았다. 20대에 북아일랜드를 떠났을 때, 불현듯 내 역사를 알고 그 시대에 대한 나만의 기억과 느낌의 경험을 가져야 한다는 절박함이 떠올랐다. 하지만 '노 본스'를 쓰는 데 큰 영향을 미친 것은 앨리스 밀러와 제프리 메이슨의 책이었다. 두 작가는 초기 학대와 개인, 가족, 사회에 대한 왜곡된 세뇌의 무의식적인 결과에 관해 썼다. 깊은 인상을 준 건 개인, 가족, 그다음이 사회라는 것이었다. 이들 책은 제 가족과 사회적인 배경에 대한 생각에 혁명을 일으켰다.

-- '노 본스'는 주제 측면에서 '밀크맨'과 닿아있다. 두 작품은 어떤 면이 닮았고, 다른가.

▲ '노 본스'는 트러블의 영향이 얽혀 있지만, 문제가 있는 가족에 관한 이야기다. 가족 역학, 개인과 사회의 분열, 오랜 트라우마와 극심한 스트레스에 대한 보편적인 인간 반응을 탐구한다. 반면 '밀크맨'은 다른 작품보다 훨씬 더 의도적으로 트러블 시기를 말하고 있다. 준군사조직이 운영하는 폐쇄적이고 전체주의적인 지역에서 (여성에게 가해진) 일상의 소문과 가십의 힘을 탐구한다.

-- 평범한 삶을 이야기 중심에 둔 이유가 있나.

▲ 글을 쓸 때 미리 계획하지 않고 본능에 맡긴다. 등장인물이 그들의 세계에서 무엇을, 어떻게 말할지 기다린다는 점에서 인물 중심적인 작품을 쓴다. 뭔가를 억지로 만들지 않으려는 건, 이야기를 발견하는 중요한 과정 중 하나다. 캐릭터가 이야기할 때까지 기다려야 저도 책의 허구 세계에 몰입할 수 있다. '노 본스'에서도 처음엔 빈센트가 주인공이라 여겼지만, 알고 보니 어밀리아였다. 누가 이야기를 이끌지 걱정하는 건 상상할 수 없다.

-- 어밀리아는 '밀크맨'의 '가운데 딸'(Middle Daughter)과 겹쳐진다. 폭력과 억압적인 시대를 살아가는 여성 서사에 천착하는데.

▲ 둘은 제한된 사회에서 정치적으로 일어난 일에 순진하게 사로잡힌 젊은 여성이란 점에선 유사하다. 이들은 억압된 삶이란 감정적 대가를 치르며 자신의 상황에 대처하고 안전을 유지하려는 특별한 시도를 한다. 하지만 어밀리아가 '밀크맨'의 화자보다 감정적, 육체적으로 덜 강인하다는 점에서 다르다. 어밀리아는 본연의 모습을 깨닫지 못하며, 성적 욕구와 욕망에 더 폐쇄적이다. 또한 주변의 폭력과 장애 요인들로 정신 이상적인 위험도 있다.

-- 서늘하고 고통스러운 이야기에 블랙 유머를 섞는 문체가 독특하다.

▲ 유머는 북아일랜드 삶에 깊이 뿌리박힌 부분이고, 지속적인 제 경험의 일부였다. 그곳의 엄청나게 어두운 억압 속에는 날카로운 언어적 재치가 존재했다. 유머는 종종 암울하고 비극적인 상황에서 압박받는 공동체가 살아남을 중요한 방법이라 생각한다.

-- 트러블 초기인 1970년대는 한국도 암울한 시대였다. 이 책이 한국 독자에게 어떻게 다가가길 바라나.

▲ 어느 지역이든 공동체는 거대한 범위의 개인들로 구성돼 있고, 개인은 단지 그들의 삶을 살려 노력한다. 우리는 모두 개인적인 역사가 있으며 아무리 정치적 혼란과 사회적 불안이 와도 사라지지 않는다. 하지만 저는 특정한 요점을 말하려고 글을 쓰지 않는다. 읽을 책을 고를 때도 제게 의미가 있고 희망, 기쁨, 안도, 때때로 순수한 탈출을 발견할 수 있는 글을 찾는다.

-- 우크라이나 전쟁 등 분쟁과 반목, 폭력이 계속되는 시대에 작가는 어떤 목소리를 내야 할까.

▲ 세상의 반목은 모두 '상대방'에 대한 두려움 때문인 것 같다. 우리는 두려움을 멈추고, 동료들과 진정으로 나눌 능력을 자신 안에서 찾는 법을 아직 배우지 못한 것 같다. 하지만 저도 대답하기 어렵다. 여전히 그 적대감과 폭력적인 질문에 끊임없이 고민하고 있다. 작가들이 무엇을 할 수 있을까. 글쎄, 부정적인 선동가가 되지 말라고 할 수 있다. 생각 없는 사람이 되어야 한다거나, 의견을 갖거나 공유하지 말란 뜻이 아니다. 소설이든 논픽션이든 자신의 글을 의미 없고 비굴하게 만들지 말길 바란다.

-- 부커상은 작가 인생에 어떤 변화를 줬나.

▲ 초기 변화는 재정적인 안정인데, 그 자체로 놀라운 선물이었다. 글을 쓰고 싶은 본능에 따르는 것이 최고의 직업 만족도를 주는 건 분명하지만, 부커상을 받기 전까지 저는 가장 적은 원고료를 받았다. 부커상은 저를 바꿔놓았고 창의력에도 훌륭한 자양분이 됐다.

-- 한국 방문 계획이 있나.

▲ 가고 싶다. 그런데 장기간의 만성 통증으로 짧은 여행조차 못할 때도 있다. 그렇다고 일을 못하지는 않지만 많은 스트레스를 받는다. 그래도 언젠가 한국에 간다면 정말 좋을 것 같다.

(끝)

(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved

![[게시판] SM엔터테인먼트 '스마일 뮤직 페스티벌' 개최](https://korean-vibe.com/news/data/20251124/yna1065624915934913_179_thum.jpg)